Тема выпуска : Что такое творчество?

Источник: https://multiurok.ru/index.php/files/chto-takoie-tvorchiestvo.html

Творчество - это всегда воплощение индивидуальности, это форма самореализации личности, это возможность выразить своё особое, неповторимое отношение к миру. Однако потребность в творчестве и самовыражении, заложенная самой природой человека, обычно реализуется в течении всей жизни далеко не полностью.

Творчество - это всегда воплощение индивидуальности, это форма самореализации личности, это возможность выразить своё особое, неповторимое отношение к миру. Однако потребность в творчестве и самовыражении, заложенная самой природой человека, обычно реализуется в течении всей жизни далеко не полностью.

Ребёнок, как и взрослый человек, стремится выразить своё «я» .Часто взрослые полагают, что каждый ребёнок рождается с творческими способностями и если ему не мешать, то рано или поздно они обязательно проявятся. Однако : не все дети могут сами открыть дорогу к созиданию и , уж конечно, не все могут сохранить надолго творческие способности.

Мы должны помочь ребёнку раскрыться, реализовать себя, показать свою индивидуальность, обрести возможность самовыражения. Этому могут послужить как отдельные педагогические приёмы, которые мы применяем в ходе обычных уроков, так и специальные уроки творчества,, не зависящие от специфики учебного предмета.

Творчеству, как и любому виду человеческой деятельности, присущи эмоциональные, интелектуальные и волевые процессы. Но отличают творческую деятельность такие специфические черты, как воображение, интуиция, образность. Поэтому условия максимального проявления творческих способностей учащихся предполагают активизацию не только эмоциональной, волевой и интеллектуальной сферы, но и сферы воображения, интуиции, образного мышления.

Созданию творческой атмосферы на уроке помогают специальные педагогические приёмы.

Важным приёмом (и одновременно условием) творческой деятельности является чувство

удивления, новизны. Вот почему специальные уроки творчества лучше начинать с чего-то необычного.

Творческий диктант по картине как один из видов, грамматико-стилистических упражнений по развитию речи учащегося.

Подготовительный этап включает в себя:

1. Беседу по картине;

2. Прослушивание музыкальной пьесы;

3. Работа со стихотворениями, пословицами, поговорками;

4. Речевая подготовка, составление плана, подбор рабочих материалов.

В ходе подготовки учащиеся должны научиться:

- Пользоваться определёнными группами слов;

- Точно и правдиво, ярко описывать предметы с помощью вводимых в текст слов и словосочетаний;

3. Овладеть навыками описания изображённого на картине;

4. Формировать умение строить текст в определённой композиционной форме…

Сам текст диктанта очень обедняет картину. Наша задача – распространить диктуемое за счёт определений, но так, чтобы употреблённые слова соответствовали изображённому на картине, чтобы определения были яркими, образными, выразительными. В дальнейшем же учащимся можно предложить написать сочинение – описание по картине. После такой подготовки сочинения ребят отличаются богатством содержания, образностью, выразительностью.

Пятиклассники не только с интересом слушают лингвистические сказки, но и сами сочиняют их, своеобразно преломляя сухую теорию в живые волшебные рассказы.

Например «Сказка о приставках Пре- и Пр-»:

В прекрасной стране, которая называется Грамматика, жили-были брат и сестра , Пре- и

При-. Жили они, не тужили, но приставки – народ общительный, и отправились они искать друзей. Шли они, шли, перебрались через три горы, переплыли три реки, съели три хлеба. Видят на четвёртой горе домик. Зашли друзья в избушку. Сидя там три колдуна. Говорит старший колдун: «Раз пришли в гости, отгадайте три загадки, тогда пустим». - «Хорошо», – послышалось в ответ. «Что вечно падает и никогда не разбивается? Что самое мягкое? Что самое жирное?» –хором спросили Чародеи.

Пре- стал пребледным, а При приоткрыла рот и сказала: «Э-э… Первое – водопад, второе

- рука, а третье – земля». Колдуны очень удивились: «Ты умна, При-. Отныне у тебя будет много значений: присоединение, приближение, близость, неполнота действия. А ты, Пре-, будешь иметь только два сходства: одно со словом "очень", другое с приставкой ПЕРЕ- ».Учинили колдуны тут пир горой в честь гостей. И я там был, мёд-пиво пил, по усам текло,а в рот не попадало. Вам сказка, а мне – бубликов связка.»

Или уроки по теме «Прямая речь».

Работа проводится следующим образом. Под руководством учителя составляют таблицу с 5-ю графами:

1. «Название сказки»;

2. «Глаголы говорения, вводящие чужую речь»;

3. «Слова передающие состояние говорящего»;

4. «Предложения с ПР»;

5. «Предложения с косвенной речью».

Графы эти заполняют не сразу.

Сначала дети читают и перечитывают сказки и заполняют 1-ю и 2-ю графы таблицы.

Чтобы не перегружать учащихся, подготовительная работа ( а заполнение 1-3 колонок представляет собой именно подготовку к основной работе) может проходить постепенно. Так,

2-ю графу учащиеся могут заполнить, например, при работе по теме: «Сказуемое» ( учитель подскажет, какие глаголы могут встретиться: сказал, спросил, ответил и т. д.). Для облегчения работы можно распределить сказки по рядам, вариантам, указать страницы книг, и т. д.

3-ю колонку учащиеся заполняют при изучении темы: «Обстоятельство». На уроке учитель

предлагает для анализа несколько примеров (сказал тихо, ответил печально), опираясь на которые дети выполняют задание.

|

Название сказки |

Глаголы, передающие чужую речь |

Слова, передающие состояние говорящего |

Предложения с прямой речью |

Предложения с косвенной речью |

|

«Царевна-

лягушка» |

Говорит, закричала, приказывает, спрашивает, просит |

Громким голосом |

«Здраствуй,- говорит,- добрый молодец.

А медведь просит его: «Не бей меня, Иван-царевич». |

|

|

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане.» |

Говорит, молвит,

отвечает, стал божиться |

Усмехнувшись,

не шутя, печально громкогласно |

Мать с иконой чудотворной слёзы льёт и говорит: «Бог вас, дети, наградит».

Князь печально отвечает: «Грусть – тоска меня съедает…» |

Князь пред нею стал божиться, что пора уже жениться… |

|

М.Ю. Лермонтов «Ашик – кериб» |

Запела, отвечала, кричал, сказал, говорит, спросил |

Сердито, плавно, грозно, улыбнулась, со смехом |

Тогда сестра его говорит матери: «Мать, я встану и отворю ему двери.» |

Она согласилась, но прибавила, что если в назначенный день он не вернётся… |

Во время изучения темы «Прямая речь» учащиеся выписывают в оставшиеся графы по 3-4

примера предложений с прямой речью и предложения с косвенной речью. (Возможна работа попарно)

В результате получается указанная выше таблица.

После заполнения таблицы возможна работа по таким вопросам:

- В каких сказках слова, вводящие чужую речь разнообразнее? Есть ли похожие слова? В чём отличие глаголов в народных и авторских сказках?

Следует обратить внимание учащихся на то, что в народных сказках глаголы передают обыденную речь. В авторских – глаголы разнообразнее, но и они способствуют созданию особого, «сказочного» духа.

- В каких сказках чаще встречаются слова, передающие эмоциональное состояние говоряще-

го? Почему? (Закричал, завопил.)

- Сравните, каких предложений в сказках больше, с прямой речью или с косвенной речью?

Чем бы вы это объяснили?

- Сделайте выводы об особенностях употребления прямой речи и косвенной в тесте и о функциях этих синтаксических конструкций в нашем языке.

Мы должны подвести пятиклассников к мысли о том, что косвенная речь более уместна в

кратких пересказах, в научной, официально-деловой речи, что злоупотребление этим способом

уменьшает точность передачи чужой речи, снижает яркость, образность художественного текста.

После этого проводится творческая работа.

Напишите мини-сказку. Выберите стиль изложения («народный» или «авторский») и по-

стройте текст в соответствии с отмеченными раньше особенностями.

Сферы эмоций и воображения тесно взаимосвязаны.

При изучении темы «Глагол» – предлагается следующая работа:

На доску спрекцированы глаголы: шумит, звенит, шуршит по листьям,идёт, копает, мо-

росит, накрапывает, льёт как из ведра, хлещет, стучит, барабанит, струится, стекает, зачастит, хлынет, зарядит, прыгает, пляшет.

- используя данную лексику написать сочинение-миниатюру:

- Летний дождь;

- Осенний дождь;

- Весенний дождь.

Работа выполняется под музыку П.И. Чайковского «Времена года».

Или урок – путешествие (из опыта работы в творческой мастерской).

Жизнь – радуга

Цели урока: научить исследовать, анализировать, логически мыслить…, воспитание гармонического состояния личности, открытие себя, своего отношения к себе и другим, понимания самого себя и своего предназначения – творить добро.

Девиз урока: «Все дети способны».

Построение самого урока в форме диалога «учитель – ученик» на основании ведущих принципов: свободы выбора, индивидуального и коллективного взаимодействия, нравственной ответственности за свой выбор.

Перед каждым учеником на парте чистый лист бумаги ( листок древа мудрости), цветные

карандаши.

В самом верху красиво пишут своё имя, раскрашивают его в любимый цвет.

Затем идёт работа ассоциативная, учитель даёт образы - ученики записывают цвет, какой

они представили.

Работа со словом радуга, затем дети рисуют радугу, какой они её представляют. Записывают в столбик слова, обозначающие, что такое радуга, что представляют, когда звучит слово «радуга».

Читаются записи. В ходе обсуждения на доске появляются записи. Ученики дописывают в

свои работы слова:

радуга кожзгсф (цвета радуги – красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый)

чудо радость

красота коромысло

разноцветная пёстрая

жизнь свет

Учащиеся определяют главное слово жизнь

Под музыку дети зажмуривают глаза, заглядывают в себя. Какого цвета мои глаза? Какой

я? Каким я себя чувствую? И записывают «я» (всё о своём «я»).

Вслух зачитываются записи. В ходе обсуждения возможны дополнения.

Следующий этап урока – искренние ответы на поставленные вопросы:

- Что я люблю в себе?

- Какое у меня чаще настроение?

- Свет в моей жизни?

- Для чего я живу на свете? И т. д.

Какой из вопросов оказался трудным? Обсуждение.

Чтение рассказа В.А. Сухомлинского «Для чего человек живёт на свете?»

Ребята закрывают глаза. Представляют себе большую зелёную поляну, посреди – большой

развесистый дуб, под дубом – мудрец.

Открыв глаза видят на доске дуб. Задайте любой вопрос мудрецу. Записывают его на листочке древа мудрости. На первые парты передаются листочки и прикрепляются к дубу. Вместе пробуем ответить на вопросы.

В конце урока – небольшое сочинение (6-8 предложений).

При изучении связи слов в словосочетании ребята 8 класса, составляли кроссворды, рисовали портреты словосочетаний, писали грамматические сказки.

- В чём смысл жизни Согласования.

- Кем управляет Управление.

- К кому примыкает Примыкание.

И в итоге – праздник Словосочетания.

Из жизни словосочетаний.

Жили-были, не тужили, участвовали в синтаксической жизни всем помогали удивительно трудолюбивые и миролюбивые единицы языка – Словосочетания. Были они небольшие, очень подвижные, легко помогающие всем словам находить общий язык. И на всё они шли ради этого, всё знали и умели: там падеж изменить, окончания подправить, там нужный предлог подобрать, а там и вовсе в значение вникнуть. Не лёгкое это дело. Чуть зазеваешься – грамматическая ошибка, а то и речевая. Помнишь известное: У рыбов нет зубов; У рыбей нет зубей; У рыб нет зуб. А дело-то всё в незнании падежных форм. И этот канцеляризм тебе встречался: Выполнить согласно приказа. На лицо незнание, на какой падеж указывает предлог. Как часто мы по незнанию разрушаем фразеологизмы, и тогда у нас всё играет значение или имеет роль. На секунду отвернёшься, и словосочетание тут же разрушаются, просто распадаются на глазах. Вот и просят они нас читателей: «Побольше читай, вглядывайся в литературный текст, учись правильно соединять слова, а уж мы поможем предложение составить.»

Ребята должны перевести её на язык науки.

Все названные выше приёмы направлены не только на активизацию творческих процессов у одарённых детей, но и на стимулирование потребности в творческом самопроявлении у всех учащихся.

Таким образом, деятельность педагога заключается прежде всего в развитии у детей самой потребности в творческой деятельности, в самовыражении через различные виды творчества.

Источник: https://multiurok.ru/index.php/files/chto-takoie-tvorchiestvo.html

пользуются большой популярностью у ребят разных возрастов и их число постоянно растет.

пользуются большой популярностью у ребят разных возрастов и их число постоянно растет.

уделялось большое внимание. Сначала это были постановки фрагментов пьес (например, "Свои люди – сочтемся" 1996 г, сказок «Горя бояться – счастья не видать», «Два клена» и другие), небольших сцен на школьных праздниках (современная интерпретация фрагмента Дениса Ивановича Фонвизина «Недоросль»), театрализованных представлений для учащихся и гостей школы в Новый год и Рождество.

уделялось большое внимание. Сначала это были постановки фрагментов пьес (например, "Свои люди – сочтемся" 1996 г, сказок «Горя бояться – счастья не видать», «Два клена» и другие), небольших сцен на школьных праздниках (современная интерпретация фрагмента Дениса Ивановича Фонвизина «Недоросль»), театрализованных представлений для учащихся и гостей школы в Новый год и Рождество.  общества учащихся у нас с 2014 г. работает литературное кафе, посетители которого становятся не только зрителями литературного действа, но и его непосредственными участниками (по мотивам сказок А.С. Пушкина и по произведениям поэтов Серебряного века), особый отклик у зрителей вызывает ставшая уже традиционной литературно-музыкальная композиция «Минута молчания», которая проводится ежегодно накануне праздника Победы 9 мая.

общества учащихся у нас с 2014 г. работает литературное кафе, посетители которого становятся не только зрителями литературного действа, но и его непосредственными участниками (по мотивам сказок А.С. Пушкина и по произведениям поэтов Серебряного века), особый отклик у зрителей вызывает ставшая уже традиционной литературно-музыкальная композиция «Минута молчания», которая проводится ежегодно накануне праздника Победы 9 мая.

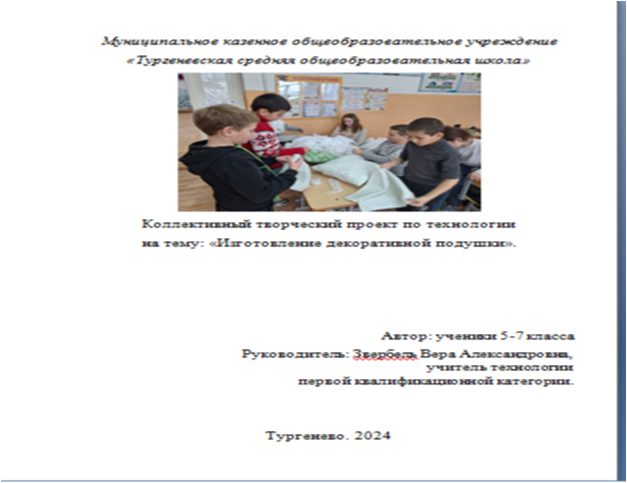

Важным элементом учебной программы «Технология» является творческий проект, выполняемый каждым учеником старших классов ежегодно. Под творческим проектом понимается учебно-трудовое задание, активизирующее деятельность учащихся, в результате которого ими создается продукт, обладающий новизной.

Важным элементом учебной программы «Технология» является творческий проект, выполняемый каждым учеником старших классов ежегодно. Под творческим проектом понимается учебно-трудовое задание, активизирующее деятельность учащихся, в результате которого ими создается продукт, обладающий новизной.

Вслед за титульным листом помещается оглавление, в котором приводятся все заголовки пояснительной записки и указываются страницы, на которых они находятся.

Вслед за титульным листом помещается оглавление, в котором приводятся все заголовки пояснительной записки и указываются страницы, на которых они находятся. Вопросы и объяснения должны быть по существу проектной работы. От учащегося защищающего свою работу, должны быть получены все объяснения по содержанию, оформлению и выполнению работы, аргументированные ссылки на источники информации.

Вопросы и объяснения должны быть по существу проектной работы. От учащегося защищающего свою работу, должны быть получены все объяснения по содержанию, оформлению и выполнению работы, аргументированные ссылки на источники информации.

Творчество - это всегда воплощение индивидуальности, это форма самореализации личности, это возможность выразить своё особое, неповторимое отношение к миру. Однако потребность в творчестве и самовыражении, заложенная самой природой человека, обычно реализуется в течении всей жизни далеко не полностью.

Творчество - это всегда воплощение индивидуальности, это форма самореализации личности, это возможность выразить своё особое, неповторимое отношение к миру. Однако потребность в творчестве и самовыражении, заложенная самой природой человека, обычно реализуется в течении всей жизни далеко не полностью.

«Моя правая рука тяжелеет...»: что такое аутогенная тренировка?

«Моя правая рука тяжелеет...»: что такое аутогенная тренировка?